移动交互新媒体 探索人生新方式

2022年2月26日,由教务处举办的“虚拟现实在现代社会中的应用与发展”讲座在“钉钉”平台举行。我院1200余名师生共同观看了美国哥伦比亚大学博士、虚拟现实与人工智能科学家周昌印先生的演讲。无论是连接虚拟与现实世界的《黑客帝国》系列,还是穿梭于现实和层层梦境中的《盗梦空间》,也或是探讨人类与人工智能的《西部世界》,虚拟现实和人工智能成为电影文学中长盛不衰的题材之一。Meta(原Facebook)公司从对VR初创的收购到“元宇宙”世界的展开,又将虚拟现实与人类社交网络紧密相连。

虚拟现实是自计算机诞生发展以来,人类区别于宗教哲学、物理生物学,从计算的角度思考人类在哪里、生存在一个什么样世界的新思路,人工智能、模拟世界是通过人类掌握的新手段去了解人类精神的新途径,探索者希冀解答什么是智慧、人与机器的差别等问题。一想到虚拟现实或者VR,人们往往将其与增强现实的AR相提并论。虚拟现实其实是计算机科学里面一个历史非常悠久的重要分支,早在1950-1960年代早期就已开始出现。周昌印先生认为,虚拟现实与人工智能的关系相较其他更为密切。两者相互交织形成波浪线条,在过去的六十多年间起起伏伏。VR与AI有着共生的土壤,当计算力、数据量和连通性提高的时候,这两个领域就会迅猛发展。与此同时,VR不同于人工智能这一技术,它是一个由多项技术共同组成的“造船”工程。

虚拟现实到底是什么?能做什么?是否正如现在看到的是一个头显设备或者游戏平台?周昌印先生认为,虚拟现实是增强沉浸感、真实感、空间感的新媒体,它是继肢体声音、文字语言、图片视频后人类新的讲述与交流方式,通过新闻影视、体育通讯、教育培训、广告营销等形式帮助人类成长。同样,虚拟现实有望帮助一部分盲人“看见”世界。如果说脑机接口是人机交互未来的终极形态,那么,虚拟现实则是未来可期的新的人机交互界面。回望计算机1950年代的打孔输入,到1960年代的键盘输入到1980年代的鼠标输入,到2000年代的触摸屏输入,再到2010年代的AR、 VR出现,通过头部转动、表情捕捉、手势摆动、前后走动表情达意,无疑成为人类跨时空交流最“自然”的方式。连通物理世界,连接虚实世界,正是虚拟现实最重要的愿景。

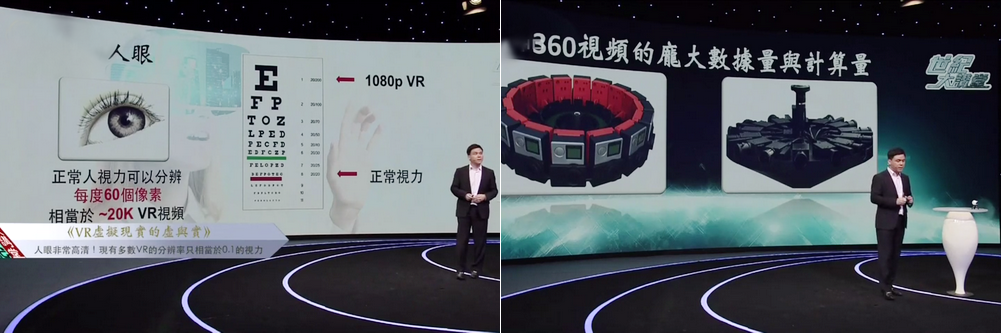

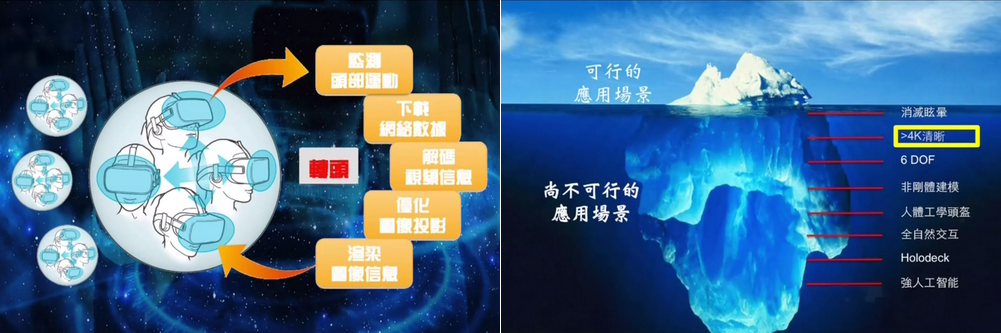

虚拟现实是如何工作的,VR的发展瓶颈和解决方法是什么?正如人类通过“眼耳鼻舌身意”五官六感接收信息,虚拟现实要通过创造的世界“欺骗”人脑,达到虽在身外、若在身内的以假乱真的效果。比起将外界声音转化为电信号,刺激人类听觉神经的声音模拟,人类视觉承载着80%-90%的信息来源。首先是分辨率,正常人眼分辨率在20K左右,现有多数VR设备分辨率只相当于人眼0.1的视力,与2.0的人类视力相差十倍以上;其次是对焦,人类通过晶状体和双眼聚焦完成对焦工作,两种对焦方式的不一致会导致不适;再次是刷新率,刷新率不高转向出现的图像抖动会造成眩晕感;另外,人眼对图像失真变形非常敏感,类似佩戴新配的近视镜,运动感知拟合度的不一致同样给人造成晕车的感觉。总之,眩晕是人脑对人造模拟世界不够真实的直接“抗议”。

虚拟现实需要庞大的数据量和计算量。以Google Jump相机为例,它由16个2K*2K相机组成,一秒产生480帧数据,即使根据尼尔森定和律摩尔定律50%-60%的年增长效能,也远远无法满足VR的数据计算要求。这就要求更加智能高效的运算,完成“曲线救国”。通过算法研究,将原来需要75天处理信息速度提高150倍,在10小时内完成。但面对着数据传输和客户端播放的压力,实现实时直播还有一段距离。“弱水三千只取一瓢”。人眼在同一时刻只会关注很小的区域。世界虽然很大很精彩,但只对小部分传输渲染,用肉眼可见的部分,省去80%的数据吞吐和50%的CPU运算,将4K分辨率显示变成支持12K 的呈现。但相对于人的静止不动,转头带来的视野中心转移要求在移动之前完成相应运算,仍存在巨大压力。另外,通过3D建模和手势输入也可以提升虚拟现实的计算效能。

最后,对于虚拟现实的未来,周昌印先生认为,VR离显示生活还有一段距离,尚处在非常早期的阶段。VR的完全实现取决于这个未来有多远。现代社会中的VR应用只是虚拟现实的冰山一角,待技术问题的一一突破,冰山才会最终浮现在人们面前。

教务处 王珩供稿